革靴はサラリーマンの仕事道具。プロスポーツ選手が自分の道具をきちんとお手入れして次の試合に臨むように、しっかりお手入れして仕事に備えたいですね。

ピカピカにお手入れされた革靴を履くととても気持ちが良いですし、休日の靴磨きは最高の気分転換になりますよ。

でも、靴磨きってなんか面倒そうだし、イマイチよくわからないよ……。

- 革靴を買ったけどお手入れの方法がよくわからない。

- 靴磨きにはどんな道具を揃えればいいの?

- 靴磨きに興味が出てきたので、ちゃんとした手順を知りたい

この記事では、そんな悩みを解決します!

革靴のお手入れ、いわゆる「靴磨き」ですが、慣れてしまえば10分程度で行うことが可能ですよ。

靴磨きの手順やお手入れ方法、おすすめのケア用品が知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

↓こんな感じに革靴をお手入れできたらカッコいいですよね。

余計な情報はいいので、靴磨きの手順をすぐ知りたいという方はこちらからジャンプできます。

✔靴磨き7つの手順

【この記事を書いた人】

革靴歴約30年のサラリーマンが解説します。

- 『靴磨き知識アドバイザー』

- 革靴は仕事道具。「ガッツリ履いて、しっかりお手入れ」がモットーです。

- 詳しいプロフィールはこちら。

- ※当サイトの情報は執筆時点のものです。

※当サイトには広告が含まれる場合があります。

靴磨きの3つのメリット

仕事で履く革靴をお手入れ(靴磨き)するメリットは、主に以下の3つです。

- 靴を長持ちさせる

- ビジネスでの信頼性が上がる

- 仕事への意識が変わる

靴を長持ちさせる

靴のホコリや汚れをそのままにしておくと、ホコリが革の油分や水分を吸い取って乾燥が進み、革が劣化しやすくなります。

特に履きジワの部分は、屈曲が繰り返されてクラック(ひび割れ)しやすいので、油分や水分などの栄養補給が必要です。

靴を長持ちさせることが靴磨きの一番の目的です!

ビジネスでの信頼性が上がる

「ホテルマンは靴の状態でお客様を判断する」ともいわれます。

「女性の約6割、男性の約4割が人の履いている靴を見ている」※というアンケート結果があるように、意外と靴はまわりの人に見られているものです。

いくら高級スーツを着ていても、靴がボロボロだったり無頓着に履いていたら、あまり良い印象は持たれないのではないでしょうか。

靴をお手入れしていなければ、同僚や取引先にバレバレです。

仕事への意識が変わる

愛着のあるお気に入りの靴を履いているだけで、朝のモチベーションがちょっと違います。前日にお手入れした革靴を履いていくときなんかは、朝から気分がいいです。

自己満足と思うかもしれませんが、ピカピカの靴を履いていると自分に自信が出てきますし、仕事に対する意識も変わってきます。

【あわせて読みたい】

>>サラリーマンがちゃんとした革靴をお手入れしながら履くべき3つの理由

靴磨き7つの手順

靴磨きの手順は以下のとおりです。

✔読みたい手順にジャンプできます。

やることが多いように見えますが、慣れると10分程度でできますよ。

✔初心者の方など、全部の手順をするのは大変という場合は、❷→➌→➎→➐だけでもOK!

もう少し簡単なお手入れ方法が知りたいという方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

>>革靴初心者がとりあえず揃えたいケ用品3+α…簡単お手入れ方法も解説

➊靴ひも(シューレース)を取る

靴ひも(シューレース)を取ってお手入れしやすくします。

内羽根式の靴は羽が大きく開かないため、靴ひもを通すのが大変です。ムリに開くと革を痛めてしまうので、一番下の部分だけ残しておきます。

ポイント

内羽根式の靴は羽部分が大きく開きづらいので、靴ひもは全部取らず一番下の段は残しておきましょう。

外羽根式の靴は羽根が全開して、靴ひもの取り外しが簡単なので全部取ってOKです。

靴磨きが終わったら元に戻せるように靴ひもの通し方を覚えておきましょう。

靴ひもの通し方は、こちらのサイトを参考にしてみてください↓

>>リーガルコーポレーション公式サイト

❷シューキーパーを入れる

ブラッシングやクリームを塗りやすくするためにシューキーパーを入れます。

- シューキーパーとは

- シューキーパー(木製のものはシューツリーともいいます)の本来の目的は、靴の変形防止です。

靴磨き関係なく、靴を履いたらシューキーパーを入れるのを習慣にしましょう。

靴の中からテンションをかけて履きジワをまっすぐにします。これで靴磨きがしやすくなりました。

シューキーパーは木製だと、吸湿や消臭の効果があるのでおすすめです。

靴にしっかりテンションをかけられれば、値段が高いものでなくても問題ないです。

おすすめはスレイプニルのシューキーパーです。

【あわせて読みたい】

シューキーパーの選び方やおすすめを解説した記事です。

≫【迷ったらコレ!】おすすめのシューキーパー(シューツリー)17選

シューキーパーを入れるタイミングは、「靴を脱いだらすぐ入れる派」と「湿気を除去してから入れる派」があります。どちらがよいか考察してみました。

➌馬毛ブラシでホコリを払う

馬毛ブラシを使って靴に付いたホコリを落とします。

- 馬毛ブラシ

- その名のとおり馬の毛でできたブラシです。弾力性のある毛で靴のホコリを払ってくれます。

羽根の裏やタンの部分もブラッシング。

革靴にホコリが付いていると靴に悪い(乾燥しやすい)ので、靴磨きだけでなく普段の履き終わりに必ず馬毛ブラシでブラッシングしましょう。

多少のすりキズであればブラッシングで消すことができますよ。

革靴を一日履いていると、こんなすりキズは日常茶飯事。

シャカシャカとブラッシングをします。

ホコリもキズもすっかり取れました。

おすすめの馬毛ブラシはこちら↓

コロンブスの「ジャーマンブラシ1」は大きくて、少ないスクロールでホコリが取れるのでおすすめです。

【あわせて読みたい】

靴磨き用のブラシの種類や用途を解説した記事です。おすすめのブラシも紹介しているので参考にしてみてください。

私がおすすめするコロンブス「ジャーマンブラシ1」のレビュー記事です。

>>【大は小を兼ねる?】コロンブス ジャーマンブラシ1をレビュー

➍クリーナー(リムーバー)で汚れを落とす

クリーナー(リムーバー)で靴についた汚れや古いクリームを落とします。

- クリーナー(リムーバー)

- 靴に付いた汚れや古いクリームを取り除きます。

水性で革に優しいもの、ワックスまでしっかり落とすものなどいろんな種類があります。

長く履いていると汚れやクリームが革に蓄積していますので、クリーナーですっぴんにしてあげましょう。

女性の化粧落としと同じですね。

布を指に巻きクリーナーを染み込ませます。

✔布の巻き方

汚れ落とし用の布は、使い古しのTシャツをカットしたものがおすすめ。7~10cmの幅だと指にも巻きやすいです。

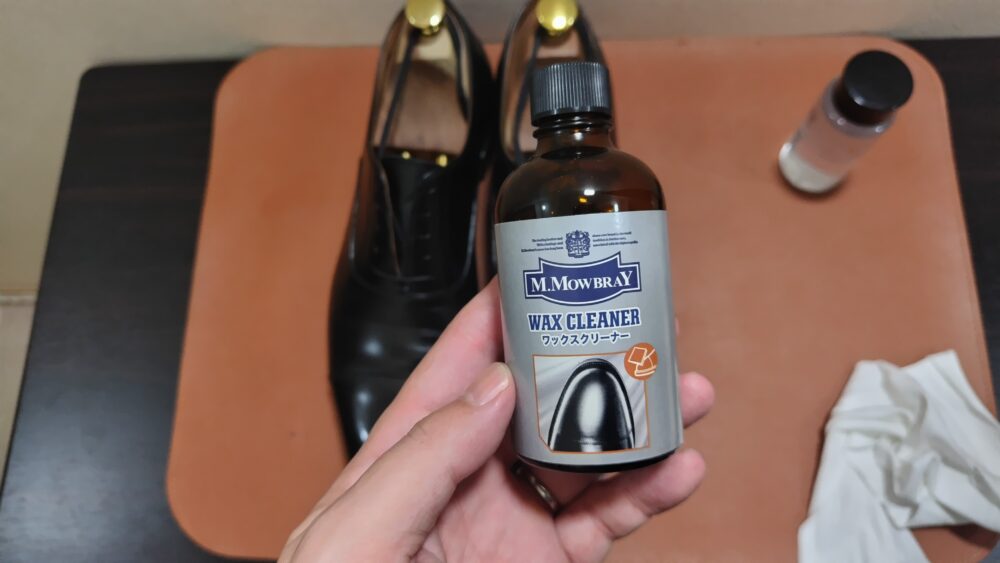

つま先のワックスを落とす

つま先を鏡面磨きしている場合は、普通のクリーナーだと落ちにくいのでワックスクリーナーを使って落とします。

指に巻いた布へ軽く染み込ませて、

つま先に付いたワックスを溶かして落とします。

ワックスが取れてマットな感じに。

靴全体の汚れを落とす

続いて、靴用クリーナーで靴全体の汚れや古いクリームを落とします。

今回はブートブラックの「ツーフェィスプラスローション」を使いました。

靴全体を拭いて汚れを落とします。あまりゴシゴシすると革を痛めてしまうので軽く拭き取る感じです。

布が汚れたら拭く面を代えて何回か繰り返します。

古いクリームが取れて、すっぴん状態です。

水性、油性どちらも落とせるツーフェィスプラスローションがおすすめです。

【あわせて読みたい】

革靴用クリーナー・リムーバーを解説した記事です。参考にしてみてください。

➎靴クリームで栄養補給

靴クリーム、いわゆる靴墨(くつずみ)とも言われている、革に柔軟性と栄養を与え、適度なツヤを出すことを目的としたクリームです。

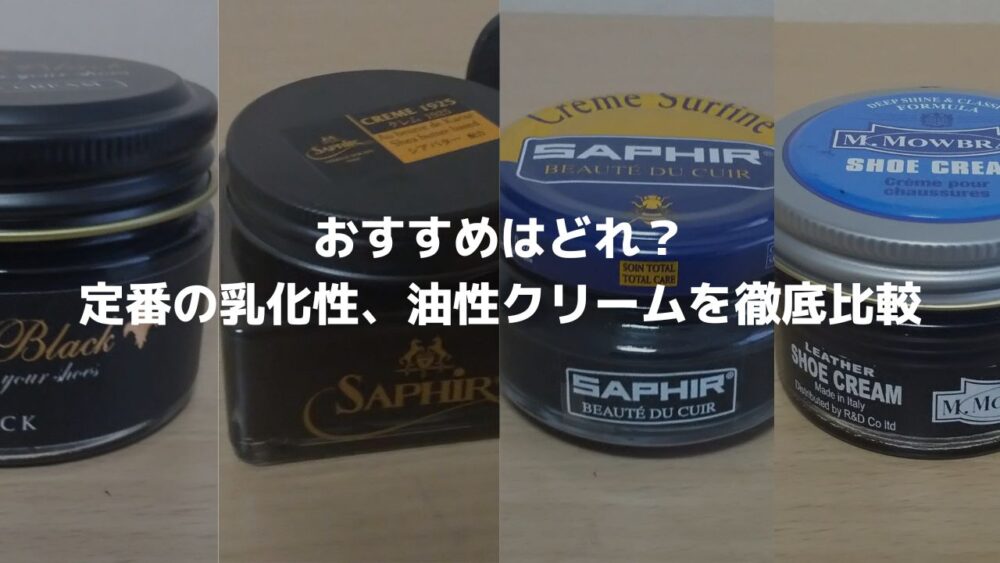

- 乳化性クリームと油性クリーム

- 靴クリームには乳化性クリームと油性クリームがあります。

乳化性クリームは水分と油分の混合のクリーム、油性クリームは「水分」が含まれないクリームで、どちらも革に栄養を補給する革靴のお手入れには欠かせないクリームです。

用途はどちらも同じですが、油性クリームの方がツヤが出やすくなっています。

今回はサフィールノワールの「クレム1925」(油性クリーム)を使います。

クリームを浸透させるなら指で塗布

体温で浸透しやすくなるので、クリームは指で塗るのがおすすめです。

乳化性クリームを少量(米粒1〜2つ分ぐらい)を指にとって、履きジワを中心に塗り込みます。塗ってみて足りないようなら少しずつ追加してください。

靴全体にもクリームを浸透させていきます。

手を汚したくない方はブラシがおすすめ

クリームで手が汚れるのが嫌な方はペネトレィトブラシがおすすめです。

ブラシにクリームを付けたらクリームの蓋の上で量を調節します。

コバの部分にもクリームを入れます。

必須ではないですが、時間があるならクリームを塗布後、10〜15分くらい置いてクリームを浸透させましょう。

クリームを塗るためのブラシはこちら

おすすめの乳化性クリームはこちら

ツヤツヤにしたいなら少し高いですが、サフィールのクレム1925がおすすめですよ。

【あわせて読みたい】

靴クリームの種類と用途を解説した記事です。

≫【乳化性?油性?ワックス?何が違う?】靴クリームの選び方を解説

定番の靴クリームはどれがおすすめ?全部使って検証してみました。

>>おすすめの乳化性クリーム、油性クリーム5選…塗りやすさや光沢感を徹底解説

➏豚毛ブラシでクリームを馴染ませる

乳化性クリームを塗ったら、豚毛ブラシでブラッシングします。

豚毛ブラシは、乳化性クリームを塗り込んだあとにクリームを靴になじませるための道具です。

- 豚毛ブラシ

- 豚毛ブラシは、馬毛ブラシよりコシが強く固いブラシで、靴にクリームを押し込んで馴染ませます。

クリームを均等に広げて、余分なクリームを取り除く役割もあります。

ブラッシングによる摩擦で靴に光沢も出ますよ。

✔強めにブラッシングするのがポイントです。

革にクリームが馴染んで光沢が出ました。

豚毛ブラシは使えば使うほどクリームがブラシに浸透して、いわゆる「ブラシが育つ」という状態になります。

「ブラシが育つ」とクリームを塗らなくても、ブラッシングだけでツヤを出すことができるようになります。

おすすめの豚毛ブラシはこちら

値段の安いブラシは毛が抜けやすいと言われますが、「DONOK」の豚毛ブラシはお手頃なのに丈夫で毛が抜けにくいのでおすすめです。

【あわせて読みたい】

豚毛ブラシのレビュー記事です。

>>DONOK ワイドブリストルブラシ(豚毛ブラシ)をレビュー

>>【コロンブスブラシ(豚毛)をレビュー】バランスの取れた安定の国産豚毛ブラシ

➐余分なクリームを拭き取る

靴磨きの作業ももう少しです。

綿素材の布やストッキングを使って残ったクリームを拭き取ります。

余計なクリームが残っているとホコリが付きやすいので、余分なクリームはしっかりふき取りましょう。

- 拭き取りにおすすめの素材

- ・市販の専用グローブクロス

・カットした使い古しのTシャツなど

・不要になったストッキング

不要になったストッキングもクリームの拭き取りにはおすすめです。化学繊維がクリームの拭き取りやツヤ出しに向いています。

靴磨き専用のグローブクロスもおすすめ。手にはめてササッと拭き取ることができます。

靴クリームを拭き取ったあとの革靴。一連のお手入れでツヤツヤしっとりです。

靴ひもを戻します。

基本的に靴磨きは、ここまでの作業で十分です。

専用のグローブクロスはこちら

油性ワックスで鏡面磨き(もうひと手間)

基本的にはここまでの作業で革のケアは十分。仕事で使う革靴としては申し分ないです。

でも、せっかくですので通っぽく、つま先を「鏡面磨き」しましょう。

鏡面磨きに必要なもの

- 油性ワックス

- フランネル生地の布

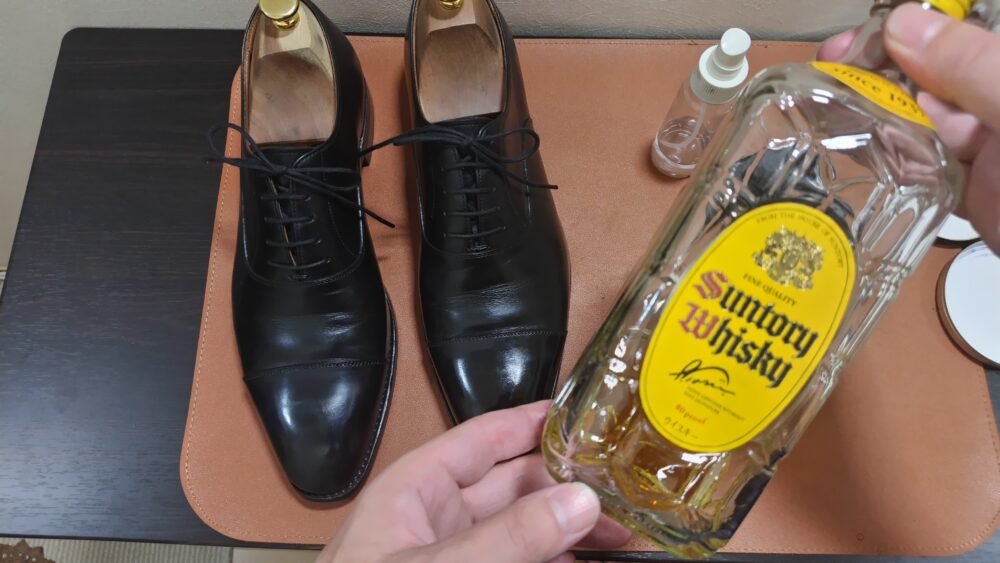

- 少量の水(水の代わりにウィスキーを使うとカッコいい)

- 油性ワックス

- 油分とロウ分が主成分で、靴に光沢を出すことに特化したクリームです。つま先などをピカピカにして靴をドレスアップします。

今回はサフィールノワールの「ビーズワックスポリッシュ」と「ミラーグロス」の2つを使います(通常は1つで十分です)。

ワックスを指に取り、靴のつま先部分にワックスを塗り重ねていきます。

つま先だけでなく、靴のサイドやかかと部分も塗って光らせるとカッコいいですよ。

かかと部分(芯がある部分)にも。

履きジワができる部分はワックスがひび割れてしまうので、シワができない部分に塗布します。

ある程度ワックスの層ができたら手のひらでこすって、ツルッとした感じにすると光りやすくなります。

ワックスを塗ったら、フランネル生地をシワが出ないようにきっちり伸ばして指に巻きます。

2本の指(人差し指と中指)に生地を巻くのが一般的ですが、私は人差し指1本だけに布を巻いています。

1本指の方が力の加減が分かりやすく、上手く光らせることができますよ。

鏡面磨きが上手くできない方は、試しに1本の指に布を巻いて磨いてみてください。

フランネル生地を水で湿らせます。

「ハンドラップ」という道具を使うと少量の水を付けやすいです。

ハンドラップが一般的ですが、私のおすすめは100円均一で売っているような霧吹き。

霧吹きは布をちょうどよく均等に湿らせることができるのでおすすめですよ。

水の代わりにウィスキーを使うモルトドレッシングもおすすめです!

ワックスの蓋にウィスキーを少量入れて使います。揮発性が高いので光らせやすいです。

ウィスキーは飲みながらできるので、休日の靴磨きに最適!

湿らしたネル生地にワックスを少量付けて、クルクル円を描きながら磨いていきます。

磨いているとだんだんワックスが光ってきます。

次に山羊毛ブラシに少し水をつけて仕上げます。

ワックスを塗った部分と塗っていない部分の境目をぼかす感じ。

最後にネル生地を新しい面に変えて、水だけで水研ぎして仕上げます。

靴磨き終了です。お疲れさまでした。

鏡面磨き後のつま先です。仕事で履くのでほどほどに……。

サイドやかかと部分も光ってます。

サフィールノワールのビーズワックスポリッシュが定番です。

おすすめのクロス(フランネル生地)はこちら

ネル生地を水で湿らせるための「ハンドラップ」です。

私は小さい霧吹きを使っています。

仕上げ用の山羊毛ブラシです。

レザーソールのお手入れ方法

革靴のアウトソール(靴底)がレザーの場合は、ソールも定期的なお手入れが必要となります。

定期的にお手入れすることで、ソールを長持ちさせることができますよ。

頻度としては半年に1回程度で十分なので、お手入れ自体はそこまで大変ではありません。

まず靴磨きでも使用する靴クリーナーで汚れを落とします。

レザーソール用クリームで油分を補給。

ペネトレイトブラシでクリームを塗布します。

クリームを塗布したら、ブラシの柄などの硬い部分でソールをこすって革を引き締めて終了です。

これでまた、ガシガシ履くことができます!

【あわせて読みたい】

レザーソールのお手入れ方法の詳細はこちらの記事を参考にしてみてください。レザーソールを滑りにくくする方法も紹介しています。

≫レザーソールのお手入れ方法を解説【滑りにくくする裏技も紹介】

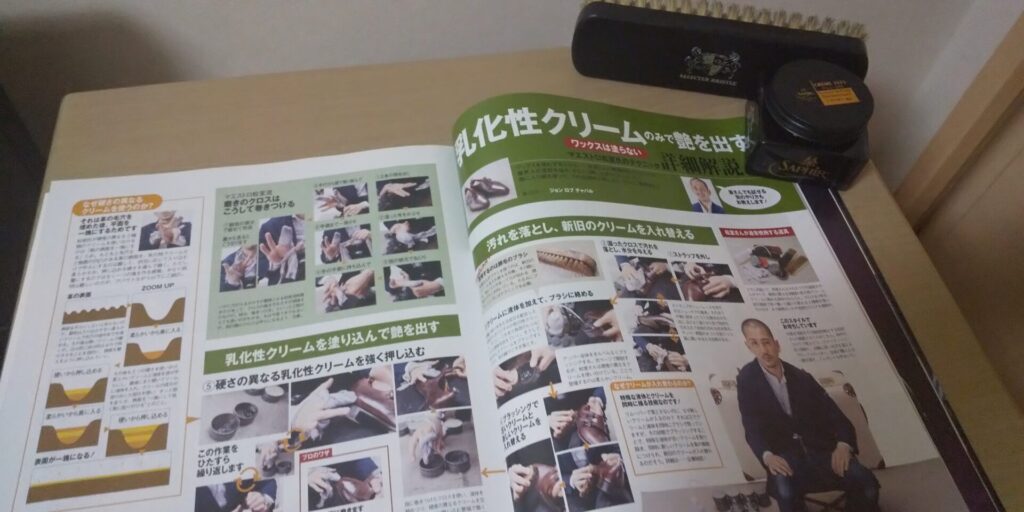

靴磨きが上達するためのおすすめの本

せっかく靴磨きをするので、プロの靴磨きを参考にしましょう!

おすすめの靴磨きやお手入れの方法が書かれた本を紹介します。

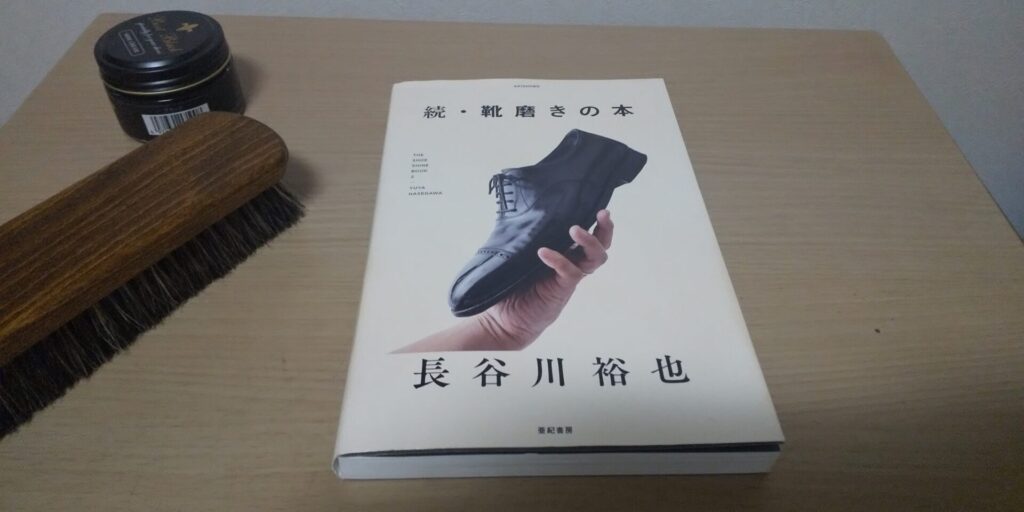

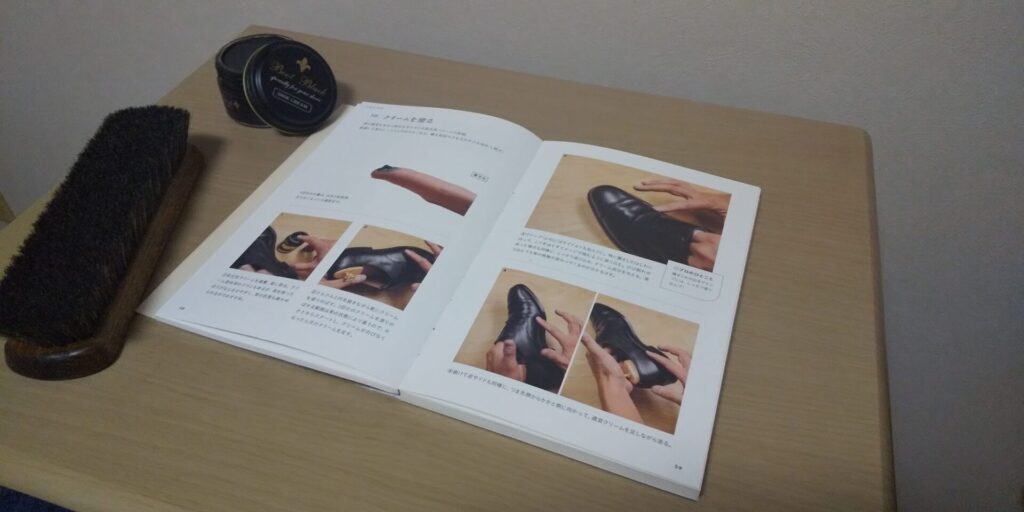

靴磨きの本、続・靴磨きの本

靴磨きの手順やコツを知るのにおすすめなのが、日本の有名なシューシャイナーの長谷川裕也さんが書いた「靴磨きの本」、「続・靴磨きの本」です。

プロのテクニックも勉強になりますが、初心者にもわかりやすく写真付きで書かれています。

本の綴じ方が独特で、見たいページを開いたまま置くことができるので、本を見ながら靴を磨くことができます。

続編として「続・靴磨きの本」も出ています。

靴磨きの本の続編です。2冊あればベストですが、どちらかをという場合は、「続」の方がおすすめです。

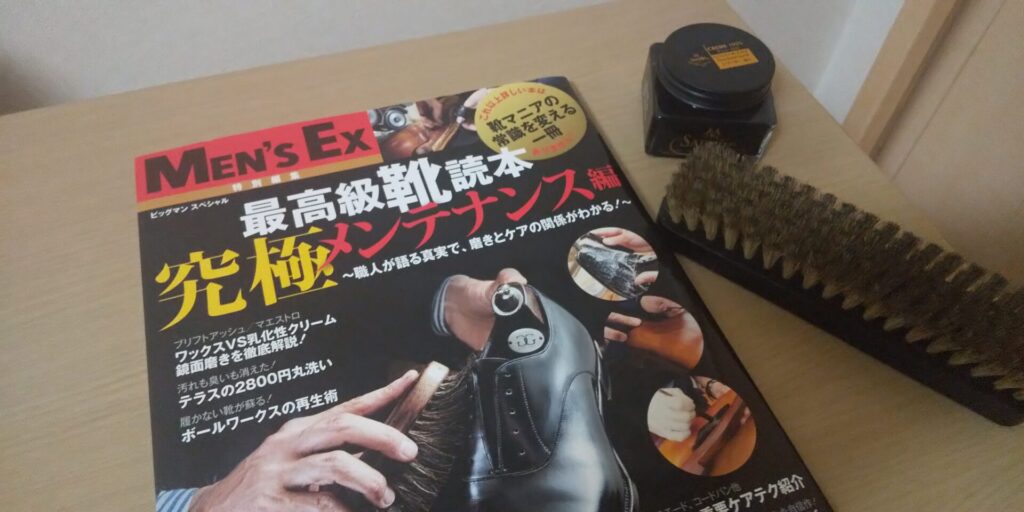

最高級靴読本(究極メンテナンス編)

靴磨きやシューケアのプロの方が、おすすめの革靴のお手入れ道具の話をしています。

私はこの本に出てくるような高級靴は持っていませんが、革靴のお手入れ方法などすごく勉強になります。

靴磨きFAQ

靴磨きの頻度は?

- 基本的には10回履いたら又は、1〜2か月経ったらがお手入れをするタイミングといわれていますが、履いていて、少しくたびれてきたなとか、乾燥してきたなと感じたらで大丈夫です。

ただし、雨などで濡れた場合は、しっかり陰干しして乾いたらすぐにお手入れしましょう。

靴磨きの手順は簡単にできないの?

- 全部の道具を揃えられないとか時間がないようなときは必要最小限のお手入れで問題ないです。

・履いたら馬毛ブラシでブラッシング

・シューキーパーを入れて保管

・定期的に乳化性クリームを塗布

最低限これだけしておけば十分です。

時間がない場合の簡単な手順は、こちらの記事で紹介していますので参考にしてみてください。

>>革靴初心者がとりあえず揃えたいケア用品3+α…簡単お手入れ方法も解説

靴磨きの道具はセットで揃えられる?

- 慣れるまでは靴磨きセットで問題ありません。今は様々なシューケアメーカーから靴磨きセットが販売されています。

靴磨きセットを選ぶ場合は、なるべく大きいブラシが入っているものを選ぶと使いやすと思います。

【ブラシが大きい靴磨きセット】

・ダブロックス靴磨きセット

・サフィール靴磨きセット

靴磨きの道具は100均のものでも大丈夫?

- 靴クリームやグローブクロスは100均のものでも大丈夫です。

ただし、拭くだけでツヤを出す「ツヤ出しスポンジ」はシリコンなどが含まれていて、クリーナーで除去しづらく革を痛めてしまうおそれがあるのでおすすめできません。

また、バネをくの字に曲げて使うタイプのシューキーパーも靴に変なテンションがかかってしまうので、使用はおすすめしません。

革靴を磨く手順を解説|まとめ

この記事では革靴のお手入れ(靴磨き)の手順を解説し、おすすめのケア用品を紹介しました。

愛着のあるお気に入りの靴をしっかりお手入れすると、仕事に行くときのモチベーションがちょっと違います。

靴磨きは慣れてくると最高の気分転換になりますよ。

このご時世サラリーマンは大変ですが、しっかり靴磨きをした革靴をバシッと履いてがんばりましょう!

✔靴磨きの手順

【あわせて読みたい】

もう少し簡単にお手入れしたいという方はこちらを参考にしてみてください。

大事な革靴を長く履くための習慣やお手入れ方法はこちらをご覧ください。

新品の革靴に必須のプレメンテナンスの解説記事です。

>>革靴を長く履くためにプレメンテナンスを解説(靴ずれも防止)